從高速NOA到城市NOA,從L2級半自動駕駛到有條件的L3級自動駕駛,汽車行業正經歷一場深刻變革。目前包括寶馬、奔馳、阿維塔、極狐、賽力斯等多家車企都已獲得L3級高速公路路測牌照,這意味著2024年將是智能汽車競爭白熱化的一年。

不過也要看到,夜間駕駛場景依然是自動駕駛需要解決的最大“corner case”。根據世界汽車安全事故統計資料:夜間發生的交通事故率是白天的3倍,照明不良時事故率又是照明良好時的3倍。主要原因在于夜間光線條件差、照明不良以及駕駛員的視距變短、視野變窄等因素。

此外,夏日駕車出行時,由于眩光,駕駛員很難看清前方路況;進出隧道時,“黑白洞效應”導致的短暫失明也讓行車變得危機四伏;夜晚行車時,對向行駛車輛的遠光燈也可能讓駕駛員失去對路況的判斷力,從而給行車安全帶來極大隱患。除了光線劇變,雨霧霾等惡劣天氣由于能見度惡化,易引發交通事故,甚至給國家和人民生命財產造成重大損失。

因此隨著汽車行業的不斷發展,對車輛安全性能的要求越來越高。早在2018版E-NCAP測試項目中,首次將騎行人引入AEB測試,測試場景新增了黑暗和朦朧照明條件下進行行人檢測等。

如今,中國汽車市場正在迅速擴大,越來越多的中國汽車品牌開始進入國際市場。為了在市場競爭中占據優勢,中國汽車企業需要關注E-NCAP和C-NCAP等安全評估標準。隨著自動駕駛技術的發展和應用場景的細化,預計2025版E-NCAP對惡劣天氣場景將有較高的標準要求,2027版C-NCAP預計也會將夜間和惡劣天氣都作為關注場景。這為中國汽車企業提供了一個明確方向,即在這些場景下提升車輛的安全性能,并采取相應措施來解決當前存在的缺陷場景問題。只有這樣,才能在國際市場競爭中占據優勢,贏得更多消費者的信任和認可。而這里面,紅外熱成像技術將不可或缺。

紅外熱成像 夜間駕駛的“鷹眼”

早在2000年代初期,凱迪拉克、寶馬等海外車廠便率先在車端部署了紅外熱成像技術,目的是為避免在照明不良或者大霧地區車輛與動物發生碰撞。尤其在生態環境良好的北歐地區,每年與野生動物碰撞而引起的交通事故高達數萬起,足見提高駕駛安全的重要性。

發展到近幾年,隨著自動駕駛水平不斷提高,消費市場逐步進入“認知”的購買轉化階段,也促進了紅外熱成像技術從百萬車型向中高端車型的滲透。譬如,比亞迪仰望U8、東風猛士917、廣汽埃安昊鉑、大運遠航、吉利均宣布搭載紅外熱成像夜視系統,滴滴自動駕駛等國內外自動駕駛公司已經用上該項技術。

行業觀點普遍認為,在更長遠未來,高階自動駕駛系統引入紅外熱成像傳感器是必然趨勢。紅外熱成像技術是一種獨特的成像方式,它不依賴于可見光,而是通過捕捉物體發射的紅外熱輻射來生成圖像。這種技術的最大優勢在于其被動成像的原理,這意味著它不需要任何外部光源,因此可以在任何光線條件下穩定工作,無論是明亮的白天、漆黑的夜晚,還是眩光等復雜環境。此外,由于紅外波長較長,它對空氣中的顆粒物具有繞射能力。這使得紅外熱成像技術在面對雪、霧、霾、揚塵等復雜天氣和環境時,仍能提供相對穩定的圖像。

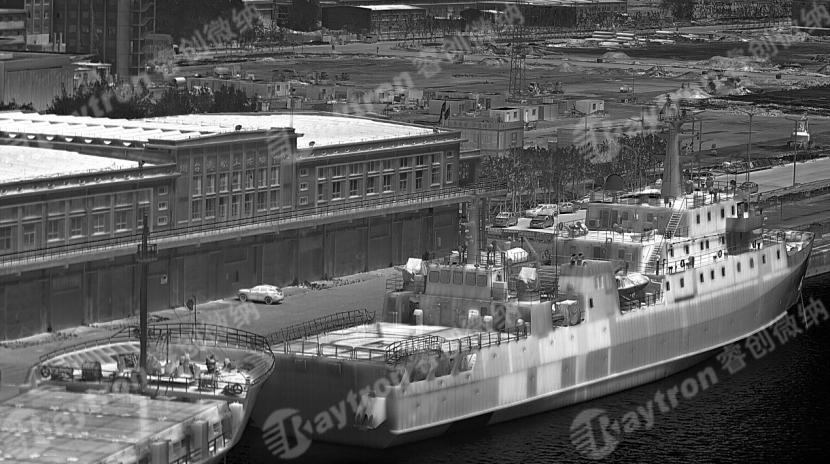

睿創微納2021年發布的全球首款8μm 1920×1080非制冷紅外探測器拍攝圖像

與激光雷達、毫米波雷達相比,紅外熱成像傳感器屬于視覺傳感器的一種,語義信息更加豐富,且隨著分辨率提高,其對目標物體識別、分類的準確率都會大大加強。而對于可見光攝像頭“有心無力”的地方,包括在弱光、眩光、強光等光線影響和霧霾、沙塵等惡劣天氣影響的駕駛環境下,紅外熱成像技術也能夠輕松應對。

“起初大家都在卷智駕功能的清單,現在基本是‘你有的我也有’。所以這兩年有了一個明顯變化——智駕功能的穩定性和安全性。接下來,場景的覆蓋率、智駕系統持續的可靠性和安全性,將成為整個行業的競逐重點。”睿創微納告訴蓋世汽車。

作為國內車載紅外熱成像領域的先行者之一,睿創微納已與多家主機廠和自動駕駛公司達成定點合作,包括比亞迪、遠航汽車、滴滴自動駕駛、圖森未來、智加科技、踏歌智行、中科慧拓等。去年12月,其又獲得了吉利定點項目,將為后者提供紅外熱成像夜視系統攝像頭等產品。

不過,在睿創微納看來, 智能駕駛系統中的傳感器之間并不是簡單的替代或競爭關系,而是需要綜合考慮各傳感器的優勢以及整套系統的成本。不同的傳感器在智能駕駛系統中扮演著不同的角色,各自擁有獨特的優點和適用場景。

例如,可見光攝像頭可以捕捉到豐富的圖像信息,但在夜間或惡劣天氣下的表現可能受限;雷達能夠穿透障礙物,但在復雜的環境中可能會受到干擾;而激光雷達則可以提供高精度的三維環境地圖,但成本較高且受惡劣天氣影響較大。因此,需要平衡各種傳感器的優勢,充分發揮它們的特長,以提高智能駕駛系統的整體性能。

此外,各家公司在技術路線和方案上可能存在差異,有些公司可能更注重傳感器的性能和精度,而另一些公司則可能更注重成本控制和商業化落地。因此,需要根據不同的需求和場景選擇合適的傳感器組合,以達到最佳的智能駕駛效果。

在駕駛輔助階段,紅外熱成像傳感器可以支持一些高性價比車型走視覺路線,這或許比激光雷達更具優勢;但到了L3及以上自動駕駛階段,安全標準愈發嚴苛,多傳感器的融合必然是主流趨勢。紅外熱成像技術的加入,將能夠進一步提高系統的冗余度和可靠性,讓行車更安全。

圖片來源:睿創微納

早期海外車型大部分紅外熱成像配置為10W像素,現在睿創微納為汽車行業主推的分辨率起步為640×512分辨率,目前紅外傳感器像素不斷提高,也可實現紅外傳感器與其他傳感器做像素級融合。

2023年,睿創微納的紅外熱成像產品正式交付大運汽車旗下兩款車型。預計2024年2月份,其他主機廠定點的車型也將步入量產階段。可以這樣說,在車載紅外熱成像領域,睿創微憑借從芯片探測器、機芯模組到整機系統的全產業鏈布局, 目前成為全球紅外熱成像領軍企業,在技術突破和市場份額上均在全球前列,使紅外熱成像在技術和成本上具備上車的可行性和成熟度。

堅持核心元器件自研 拿下多個“首發”

自成立之初,睿創微納便堅持從芯片做起,啃“最硬的骨頭”。

從2015年到2019年,睿創微納先后發布了國內首款像元尺寸14μm 1024×768、12μm 1280×1024、10μm百萬像素的紅外熱成像探測器芯片。到2021年,其又發布了全球首款8μm 1920×1080紅外熱成像探測器芯片,實現了國產紅外熱成像芯片領跑世界的目標。

2022年,睿創微納RTD6122W系列亦成為國內首款通過AEC-Q100車規級認證紅外熱成像芯片。去年上海車展期間,其搭載車規級紅外熱成像芯片的Asens M6+、IR-Pilot 640X、Horus 640等車載產品,以及搭載8μm紅外熱成像芯片的車載紅外熱成像儀IR-Pilot 1920X正式亮相。

蓋世汽車了解到,除了12μm紅外探測器芯片率先實現量產,睿創微納旗下10μm、8μm紅外熱成像探測器芯片也于今年進入量產,開始投放汽車市場,預計這兩年全面轉向量產。

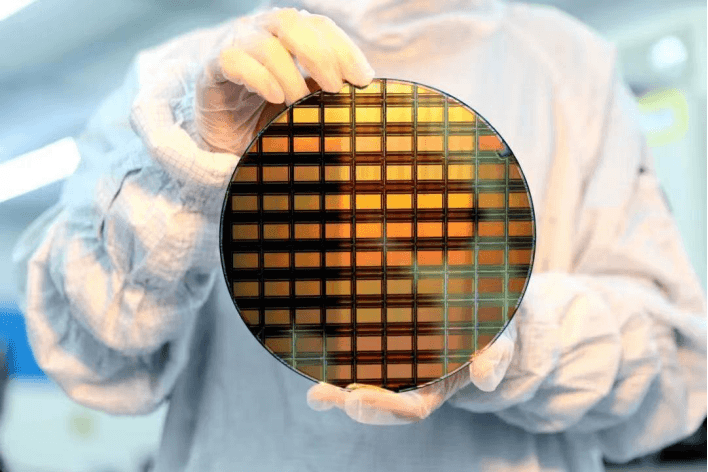

圖片來源:睿創微納

這份成績的背后,自然離不開其一以貫之的堅持與技術創新。目前睿創微納擁有2600余名員工,研發人員占比約45%。同時公司年均研發投入達總營收的22%左右,嚴格貫徹公司技術領先戰略。加上比較完善的全球銷售網絡,其紅外熱成像產品目前覆蓋全球120多個國家和地區,出貨量逐年增長。

到目前,其已形成紅外熱成像、微波、激光等多維感知業務。在睿創微納自己看來,海外業務之所以能夠順利推進,離不開芯片的研發優勢。除了紅外探測器芯片,其也專門自研了ASIC-ISP芯片,確保成本、圖像效果、功耗等方面優勢。依托于IDM模式,研發效率得到保障的同時,產品成本也能顯著降低。

不僅如此,睿創微納在算法領域也是不斷創新。對于紅外熱成像面陣輸出均勻性較差、漂移的技術特點,睿創微納自研了Matrix IV圖像算法和超分算法,在“看得見”的基礎上,實現“看得更清晰”。

此外,針對視頻信息的連續性,睿創微納也研發出了“無擋算法”。當前一些通用的系統方案可能要每隔幾分鐘打一次快門,導致圖像凍結,眨眼之間就可能錯過有效信息,造成事故發生。利用“無擋算法”,紅外傳感器在車輛行駛過程中可以不打快門,從而保證視頻流的連續性。

睿創微納也告訴蓋世汽車,未來可能會取消快門等部件,對結構件進行優化設計。總而言之,只要行業有需求,創新的腳步便不會停下。

曾有業內人士直言,未來10年將會是紅外熱成像發展的“黃金10年”。根據市場研究機構The Brainy Insights數據,全球熱成像市場將從2022年的36.1億美元增長到2032年的65.9億美元。近年來,國內外車型加速導入紅外熱成像夜視系統, 未來隨著頭部企業的技術研發進展和市場需求爆發,紅外熱成像技術的成本也將進一步降低,不再成為阻礙其廣泛應用的因素。這不僅將使得更多的汽車制造商能夠將紅外熱成像技術集成到其產品中,也將使得更多的消費者能夠享受到這一技術帶來的安全和舒適。

量價齊驅 征服車載紅外熱成像“新藍海”

和可見光傳感器相比,紅外熱成像傳感器的價格差異主要體現在探測器、鏡頭等方面。

首先是紅外探測器,由于工藝的不同,紅外探測器的像元尺寸要大得多。如車載可見光探測器像元尺寸一般是2μm,甚至更低,同一塊晶圓可以切出更多芯片,單顆成本也就更低。另外,紅外熱成像探測器的工藝相較于可見光更復雜,其中MEMS相關領域為細分市場,需要千萬甚至上億的數量級才能有效攤薄成本。

其次是鏡頭,可見光鏡頭多采用塑料、玻璃或者玻塑混合材料,而紅外熱成像鏡頭多使用鍺或者硫系玻璃,成本較前者要更高一些。

圖片來源:睿創微納

睿創微納指出,紅外熱成像鏡頭可以用硫系玻璃代替鍺,工藝則從單點金剛石切削改成模壓,降低制造成本;在探測器方面,需要持續縮小像元間距,同時在市場需求數量級逐步提升的過程中逐漸降低制造成本,來降低CMOS外圍電路的BOM成本。另外,除了自建產線,睿創微納也積極與其他大廠合作,通過聯合建設產線實現生產降本。

封裝工藝上,CMOS-MEMS傳感器具備實施晶圓級封裝的潛力,可以大幅縮小體積并降低成本。而當前睿創微納的晶圓級封裝工藝已經實現量產,車規級紅外傳感器采用的也基本是晶圓級封裝。

該公司2022年年報顯示,其與代工廠共建的8英吋 MEMS 晶圓生產線,月產能達到1500片。隨著紅外探測器產線加速導入自動化設備,金屬封裝和陶瓷封裝紅外探測器年產能達到80萬只,晶圓級封裝紅外探測器年產能達到260萬只。

除了技術上持續創新,產能自建有保障,睿創微納還建立了全球首個紅外熱成像開源平臺,涵蓋紅外航拍人車檢測、紅外城市、紅外圖像降噪、通用雙光等10個數據集,旨在提供紅外熱成像AI研究、共享紅外熱成像數據、賦能全球紅外生態。只有產業生態完善了,紅外熱成像車載市場才能釋放更大潛能。

據其預測,到2025年左右,30萬像素的紅外熱成像傳感器成本有望降至百元級別。隨著價格不斷下探,紅外熱成像系統“上車”勢必提速。未來,北美和歐洲地區中端車型可能會率先標配紅外熱成像系統,而國內市場由于成本和開發周期的內卷,短期仍將聚焦高端車型。

展望未來,睿創微納將在汽車業務板塊中開拓更多產品線,除了前視紅外熱成像系統,其也規劃了艙內感知產品。基于自研優勢及其MEMS平臺優勢,睿創微納將為汽車行業提供更多先進的技術和產品。與汽車制造商及自動駕駛公司共同推動技術創新,為人類創造更加安全美好的出行體驗。

來源:第一電動網

作者:蓋世汽車

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/217692

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。