2020年已經接近尾聲了,我們來大話侃述一下中國未來的混動節能路線的選擇問題吧,相信這個問題曾經被無數次地被汽車圈內圈外的專家討論過,但是由于政策和市場的反復、技術的快速變化,導致大家一直在各種方案之間來回徘徊。但經過這次全球性的疫情黑天鵝沖擊之后,汽車經濟在上半年也經歷了有史以來持續的慘痛的低谷期,這剛好給了很多企業們重新思考戰略、制定技術方案以便更好地應對接下里的市場變化的機會。

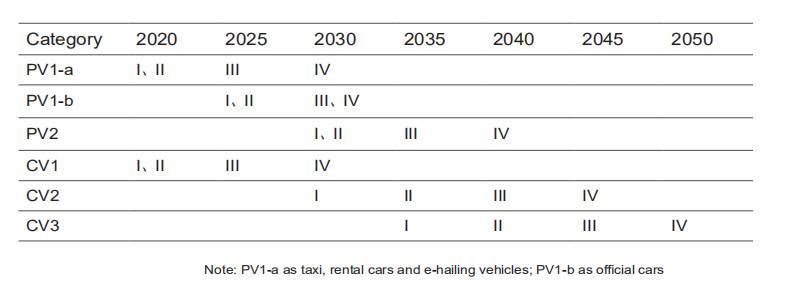

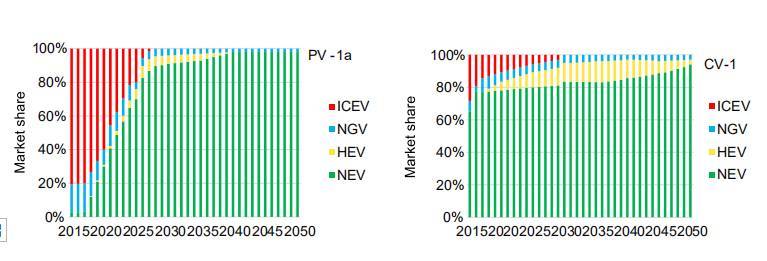

那么針對越來越嚴苛的油耗目標(具體內容可參考下圖)和新能源汽車補貼政策補貼政策的退出,國內的OEM們到底該如何去做選擇呢?

目前,我們能看到的是歐系汽車制造商在大力的推進48V,如戴姆勒、寶馬和大眾最近的規劃里明顯可以看到多了很多48V的影子,相對應的方案供應商法雷奧、舍弗勒、華域電動等也紛紛加推自己的業務;而日系那邊,依舊在繼續開發他們下一代的HEV技術;反觀國內你會發現大家的技術分歧很大,吉利率先推出的48V和以比亞迪、上汽為代表的PHEV各自都有市場,除此之外,日系的本田、豐田、日產的HEV也在國內的市場上占據了不少的份額。但是筆者認為截止到目前還沒有任何一家的混動方案是最適應國內的發展的。

因為只有做到真正理解了中國消費者的需求,更好地解決他們問題的方案才是最好的方案,而不是一味的為了應對政策,為了降成本做出來的方案(詳情參照——風口上的豬)。做產品嘛,一定要站在產品使用者的角度去思考問題,或許把身份轉換之后,車商們應該會更容易更深刻地理解未來的混動技術路線的選擇應該是——PHEV和HEV的結合版。

以下,是部分筆者認為該這么定的一些原因,大侃之言,歡迎討論和指正哈。

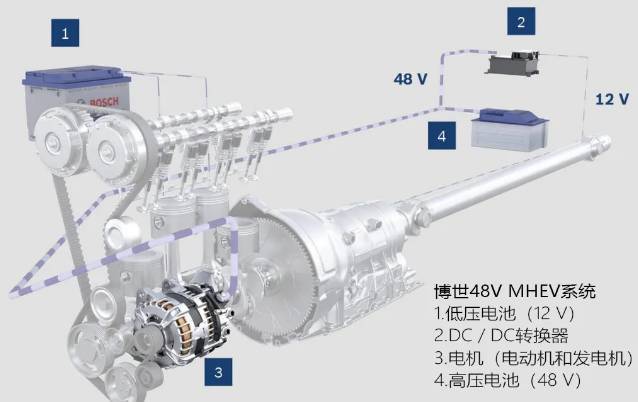

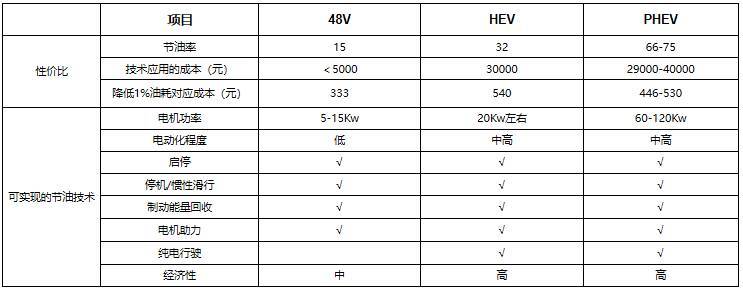

首先,“48V”這個名詞在汽車界的出現頻率是越來越高了,從筆者來看,48V的確是短期內突破汽車經濟性和排放的絕佳措施,通過提升車內電壓,可以實現很多傳統12V啟動系統無法實現的功能,比如:直接驅動一臺電機,作為起步或巡航時的輔助甚至是唯一動力,車內額外增加的一塊鋰電子電池由于電壓較高更能提升車輛動能回收的充電效率,同時電機可以實現更為優秀的啟停功能(啟動電機功率大,可直接規避發動機啟動時的共振點),以上技術均給整車的動力性、經濟性、平順性帶來了實實在在的提升。

但其只是在原有燃油車的基礎上加裝48V混合動力系統,其實質可以理解為一種提升車內電氣化基礎的一種過渡燃油車技術,馬自達也同樣另辟蹊徑的將車內最高電壓提升到了24V,和48V混合動力系統是出于同樣的技術考量,短期來看,這種技術既可以給用戶,也可以給廠家帶來巨大的收益,但是長期來看,筆者相信這只是混合動力系統的開始,而不是最后,因此筆者在這里直接否定48V混合動力系統會使最終混動解決方案。

目前這樣的方案對更加嚴苛的歐洲排放標準而言有實用性,畢竟排放和油耗標準時間點上被強制提前了,加之歐洲目前的新能源推廣今年才開始發力,到大面積普及的程度還有很長一段路要走,在整個過程中必須有大量的滿足節點減排要求的節能汽車做替代,而在不增加過多成本(大約5000塊的成本)且改動量較小的方案中48V無疑是當前最優的方案。

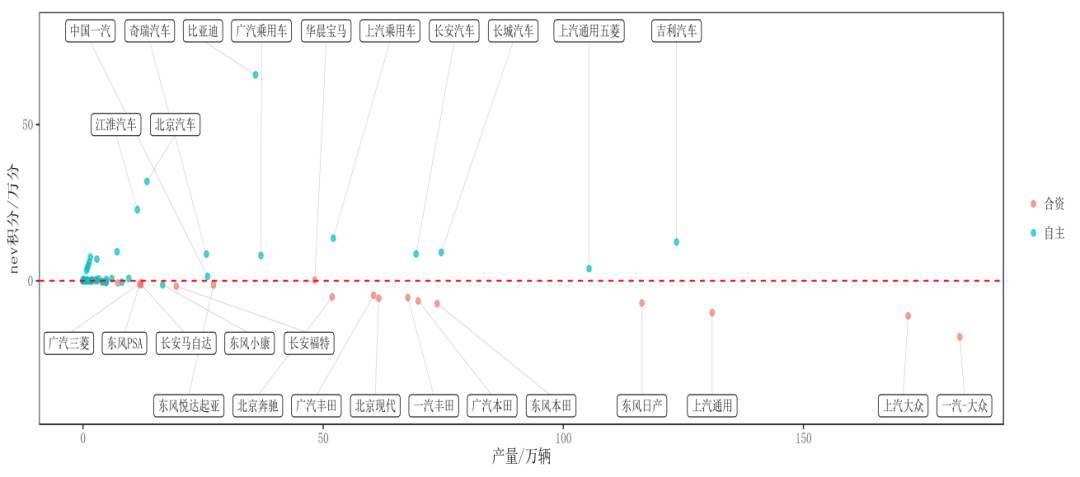

而國內沒有這樣的強要求,自主車企們的積分大多夠用,可能未來真正需進行積分購買的是外資品牌;另外48V沒有綠牌的優勢。而且,早些年市面上部分購買完48V和輕混的跑出租的車主們會直接去修理倉去掉電池再轉手賣出去然后用純油開(主要問題是因為很多工況存在動力不足或頓挫或頻繁啟發動機的情況,長時間駕駛體驗不好,早些年拿到補貼之后電池再轉手還可以再賺一筆,奈何真香定理啊)。

截止2019年各車企的油耗積分情況分布

為何現階段的HEV和PEHV為何也不是最好的解決方案呢?

總的來說,混動車的節能減排目的就是要實現經濟性,而混動車的經濟性是要跟實用性做結合的,做工況的策略匹配、功能適應,未來的混動車應該是在實現節能減排的經濟和實用結合之后再向前探——做消費者需求的匹配,給出更多真正有用的功能,讓車在滿足政策法規要求之外給消費者更多的功能配置選擇,才能決勝賽道。

目前市面上的HEV車型基本是以本田、豐田為主的日系車,豐田以TNGA架構設計的THS混合動力產品,本田以i-MMD架構設計的串并聯,配上阿特金斯循環發動機,高效的電驅動總成乃至可變電壓平臺,使得整車的經濟性可以達到4.2-4.3L/100km的水平,這是目前國產車無法企及的目標。

當然HEV也有自己的局限性所在,其純電的行駛里程過短,難以滿足現階段大多數消費者日常出行的需求,而且針對很多特定場景的需求(比如白領上下班出行、鄉鎮區域內的短程出行、對外放電、)難以滿足,加上無法外接充電來補充電池耗電量,駕駛舒適感和其它實用經濟性會大大降低,高速工況下使用電機驅動,經濟性沒有發動機直驅來的直接、來的實在。所以其并不是最佳的混合動力路線。

而目前PHEV最大的難點則是整車車重降不下去,電池、三電和發動機在車重方面占比巨大,另一方面則是因為PHEV的混合動力控制策略難度要求更大,傳動鏈更長,導致PHEV的經濟性在短期來看不敢恭維;另外的限制就是充電不方便(飛線接長線的案例層出不窮),存在安全隱患;而且當前PHEV系統的價格過高導致市場接受度不高。目前市面上主要的PHEV車型有比亞迪唐、榮威eRX5、寶馬5系新能源等。

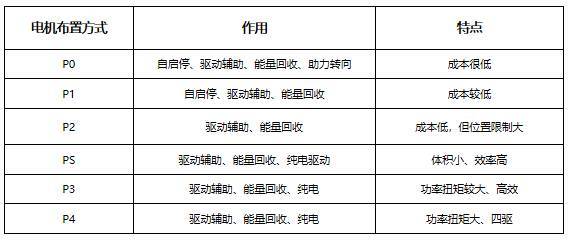

混動結構可選擇的各種電機布置方式

如果能解決掉HEV和PHEV目前的這些問題,那么就離混動的終極路線不遠了,甚至于可以完全替代未來的燃油車銷售。從這兩種方案目前的缺點來看,終極方案可能就是PHEV+HEV的結合版本了,也就是PHEV可以通過串并聯方式實現HEV的功能,HEV需要加電池加可插外接充電加PHEV的部分功能,具體的方案應該有以下的思考(斗膽假想):

1. 降成本

降本是車廠必須要完成的任務,而考慮做結合的時候,降本的路徑選擇思路是做合適的部件選型,首先從電機上降本,利用一大一小的電機可以很好地解決大多數HEV雙大電機的方案,按照這個思路可在P0/P1加P3&P4的結構上做文章,P2不做過多考慮的原因在于其位置限制因素過多,可能只能在大型車上做應用,且未來如果要做兼容通式平臺的大批量應用來進一步利用規模效益降本的話就會有局限;

下一步就是電池的降本,跟隨主流電池的降本方案,利用更高能量密度和電池的新工藝實現目前PHEV電池的降本,對車型消費群體進行研究制定合適的純電續航公里數,做到兼顧消費者和政策的要求基礎上,盡可能的降低電量來降本;再就就是利用系統的深度集成進一步降重來實現降本。這點上國產的比亞迪一直在路上,他的下一代DM4.0的方案再向這個方向靠近,但是目前的成本沒有降下來,估計要在5.0版本之后才有機會做到將整個系統降本到30000以內,那時候它和燃油車對比只貴20000左右的話,優勢就凸顯出來了,而這個是很有可能實現的。

2.提效節能

效率的提高首先就是針對硬件的下功夫,做好動力總成、小電機、電池的功損,再根據不同的工況進行最優策略或者常規駕駛習慣進行優化——如針對城市堵車工況可以用小電機或大電機驅動行駛,避免頻繁的啟動發動機;針對超車和持續爬坡工況可以輔助助力,做好串并聯的方案做好功率分流、扭矩分配和充電功率的選擇來實現經濟節能,這部分的難點在于如何更多的考慮各種駕駛員的習慣和極限工況的匹配,反復試驗和調校來逐步達到最優狀態。同時考慮到短途純電長途混動的方式,可充電和SOC平衡點設置就很有必要了,這點上需要在策略和功能上做更多特性化的挖掘。

3.政策優勢

PHEV可以拿到綠牌還可以換取積分,下一代的PHEV和HEV的結合版,因為可插電充電,所以本質上可以把它歸類到PHEV這一列,依舊可以拿到綠牌(解決部分人的牌照顧慮)還可以拿到積分(進一步解決排放積分壓力),何樂而不為。

4.特色功能

相對HEV而言,PHEV的電量的上升不僅可以純電行駛合理的里程,因為帶電量的上升可以進行高低壓的結合來做更多傳統燃油車難以做到的車機智能化的功能,比如HUD、全息投影、對外放電、智能車燈、車載游戲、K歌、智能支付等有特色功能,而不用擔心電量不足、電壓不足帶來的困擾。

另一方面充電系統的發展未來不僅可以跟BEV做結合,還可以跟PHEV做更多的交互,比如三相充電可以讓交流充的時間縮短、去OBC方案可以讓系統成本進一步降低、無線充電可以和未來的智能家居智能城市結合等,可以想象的空間很大。

5.總結

從車本身來看,按照PHEV加HEV的方案完全可以實現及節能減排滿足接下來法規需求、同時還可以實現高性能、更經濟、功能更全,對各工況和使用場景做了更細致的匹配,體現出特色和高級的人性化,完全可以當做一輛性能車來對待。

從消費者來看,這樣的方案可以更加符合未來的日常使用需求和特殊需求將更加有吸引力,高性能和特色功能也極具誘惑,如果根據整體降本的節奏來,先從20-25萬以內開始推廣,在逐步下探到20萬以內、15萬以內的車型上的話,就算單車成本比同級別同類型的燃油車稍貴一點兒也是可以接受的。

話說大家到底對未來國內的混動市場技術方案怎么看呢,可以投票來看看結果幾何?

來源:第一電動網

作者:NE時代

本文地址:http://www.155ck.com/kol/130631

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。