11月16日晚上9點半,走出鳳凰中心后,我發了這樣一條朋友圈:

“我這兩年參加過很多新車上市發布會,很少有那種來了之后感覺沒白來的活動,但滴滴D1發布會算一個。”

事實上,從入場開始,我就感覺到這將是一場“值得來”的發布會了,所以決定在朋友圈和《電動汽車用戶聯盟》旗下多個用戶社群(總人數1500人左右)做直播。

果不其然,D1這輛車在用戶群中引起了不小的反響。當我把D1的照片發到群里時,當即就有不少網約車司機問我在哪里可以買到,多少錢。

而直到今天,D1仍然是我們群里熱聊的話題,甚至還有私人用戶也想買一輛家用。

對這樣的反響,我一點都不意外。因為在共享出行領域,D1是第一輛“對”的車。如果把車比作鞋,無論對于乘客還是網約車司機,這都是第一雙“合腳的鞋”,遲來已久。

作為汽車行業的一名記錄者和觀察者,我還認為D1不僅是滴滴出行的一個里程碑,更是整個汽車行業的里程碑,因為這是一輛在互聯網思維的加持下,真正為用戶造的車。

01

D1“對”在哪兒?

D1的發布會,是以重塑樂隊的一場炸裂表演開始的,寓意十分明顯:他們要重塑共享汽車。

而D1也的確配得上重塑兩個字。

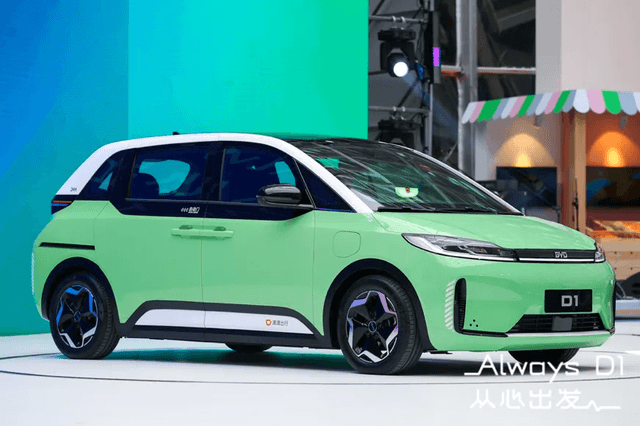

跟古板沉悶的出租車相比,D1要時尚太多了。我把圖片發到群里后,大家的評價是“青春靚麗”“跳脫”“女孩子們會喜歡”“作為一個爺們,我也喜歡”。

而在空間上,這也是一輛別具一格的車:A級車尺寸,B級車軸距,C級車后排空間。長寬高分別為4390/1850/1650mm,軸距為2800mm。后排腿部空間可達1000mm,頭部空間992mm。

我坐進去體驗了一下,在后排翹個二郎腿一點問題都沒有,這絕對是C級車的乘坐體驗了。

在后排,D1還在前排主副駕的背板上配置了兩塊大屏,不但可以查看行程,控制溫度,還有很多影音娛樂內容可享用,你甚至還能在上面K歌。

而在大屏下面,則配備了杯托、紙巾盒、USB充電孔等,貼心之至。

在司機接單之后,乘客還可以通過App調節車內空調溫度、風量、座椅加熱等,十分方便。

此外,D1的右側后門配備的是電動滑門,乘客上車前,可由司機控制開門,能讓乘客有一種尊貴的感覺。更為重要的是,這樣的設計可以避免“開門殺”,每年將減少萬次級別的“開門事故”。

作為一個出行公司,滴滴的用戶除了乘客之外,還有司機。

尤其是司機,長時間開車,非常勞累,他們的體驗也至關重要。為此,滴滴在這上面下了不少功夫。

特別要提的是D1上的司機座椅,這是全車內最貴的一個配件,滴滴給司機定制的專屬座椅。

為什么要做個最貴的司機座椅?

在發布會上,滴滴出行總裁柳青講了一個故事,她說有一個滴滴司機每天都會在微博上跟她互動,抱怨最多的是跑了一天車之后,屁股疼。

所以,滴滴在做產品定義的時候,借鑒了歐美卡車座駕的設計理念,在座椅的發泡硬度上做了特殊的處理,讓其整體偏硬,有更好的支撐性,還標配了電動腰托、座椅通風等,可以減輕長時間駕駛的疲勞。

在中央扶手處,滴滴別出心裁地為司機配備了一個專屬公文包,用以存放水杯、紙巾、藥品等日常用品,十分方便司機出行。這個靈感,也是直接來自于網約車司機的訴求。

在車機方面,傳統儀表盤已被一個能夠顯示車輛狀態屏幕取代,司機可以更好地查看車輛行駛速度、駐車和安全帶是否系好等狀態。

而在中控屏上,則配備了滴滴為D1開發的DIIA車機,上面集成了滴滴手機端的全部功能,還擁有人臉識別、司機接單、熱力圖顯示、行程導航、安全求助、智能充電/維保等多種功能。而車內的AI智能語音助手,可以讓司機用語音控制空調、開關電滑門等。

D1的方向盤上還有一個特別的桔色滴滴鍵,集成了接單、完單、司機一鍵報警等功能,司機可以利用按鍵+語音的形式完成接單、導航等操作,從此無需在手機上分心,大大增加了行車安全。

此外,在智能駕駛方面,D1擁有自動緊急制動AEB、車道偏離預警系統LDWs等安全功能,還可通過語音播報及方向盤震動來提醒司機注意交通安全。

而在電池和續航方面,D1搭載的是比亞迪刀片電池,續航可達418公里。從相關調研來看,這也基本能夠滿足運營需求。

總的來說,無論乘客體驗,還是司機的體驗,乃至公共安全,D1相比過去的出租車都做了極大的優化設計,稱得上共享出行領域第一輛“對”的車。

02

D1的革命性意義

盡管D1不是一輛“性能車”,但我認為它仍然是一輛具有革命性意義的車,因為這是第一輛從用戶場景出發造的車。

這也是汽車制造從“工程師文化”向“用戶文化”轉型的第一車。

為什么這么說?我先講個小故事:

在第一次世界大戰期間,一個少校在戰壕里給司令部傳口信,原始口信是“請增援,我們即將推進”。經過一級一級傳遞,到達司令部的時候,口信竟然變成了“請給我四便士,我們要去跳舞”。

我沒有去考證這個故事的真假,我在意的是故事背后的寓意,它存在于我們工作和生活的方方面面。在造車這件事上,尤其如此。

我曾經在一個世界五百強的汽車廠家工作過,知道傳統廠家的決策鏈條有多長,所以,即便所有廠家都言必稱以用戶為中心,每款車型在做產品定義的時候,也都做過所謂的用戶調研,但到最后決策階段,最原始的數據其實早已失真、變形。所以,用戶文化很難在傳統廠家落地生根。

長久以來,一直是“工程師文化”在主導著汽車的生產制造,最后的結果是“汽車廠家造什么車,用戶買什么車”,而不是“用戶想要什么車,汽車廠家造什么車”。

而滴滴就不一樣了,作為一個互聯網科技公司,它天然就擁有用戶基因,他們對用戶的理解肯定比傳統廠家來得深刻。

一方面,滴滴具有無可比擬的大數據優勢。近期,滴滴宣布國內月活用戶已經突破了4億,單日最高提供6000萬次服務。根據官方數據,截至2019年底,滴滴平臺注冊的純電動車達96.9萬輛,占全國純電動汽車保有量的31.3%。同期,平臺上純電動汽車行駛里程70.9億公里,占全國純電動汽車總里程的1/5。所有的數據都會被記錄在滴滴的平臺上,用戶行為有跡可循。

而且,相比傳統汽車廠家而言,滴滴能夠直接觸達用戶,他們能夠很方便地在平臺上通過在線調查的方式收集用戶數據。

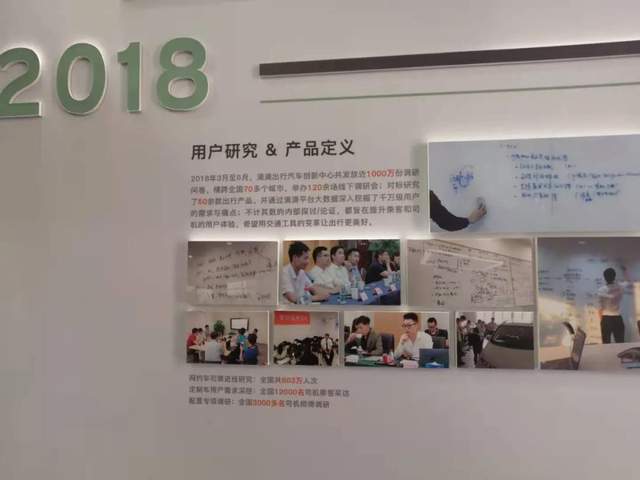

另一方面,D1完全是一輛以互聯網產品為標準打造的汽車。在產品定義階段,滴滴出行共發放了近1000萬研究問卷,對網約車司機和乘客進行了800多萬次的在線訪問研究,同時還橫跨70多個城市做了120余場線下調研會。

通過線上大數據調查和線下深度調研的方式,無論在深度還是廣度上,滴滴都能深刻地洞察司機和乘客在用車過程的痛點,以此為依據來定義產品。

就目前而言,沒有任何一個汽車廠家能做到這一點,但滴滴做到了。

不過,當前汽車行業正在發生劇烈變革,其中很重要的一點是,隨著智能化的推進,絕大多數汽車廠家都推出了自己的APP,上面集成了車控功能,他們不但可以掌握用戶行為的原始數據,也能直接觸達用戶。

毫無疑問,D1的橫空出世,一定會給傳統廠家帶來很多啟發。可以想象,在未來,以“用戶文化”主導生產制造的汽車會越來越多。

03

結語:偉大的企業,一定是能讓人們生活更美好的企業

在本文開頭提到的那條朋友圈里,我還寫過這樣一句話:

“參加這次發布會,我最大的感觸是,偉大的企業一定是具有很強社會屬性的,一定是能夠讓人們生活更美好的企業。造福的人群越廣,就越厲害,獲得的回報也會越多”。

之所以發出這樣的感慨,是因為我認為D1是一輛能夠讓我們的共享出行生活更加美好的產品。

而更為重要的是,這還只是一個開始。按照滴滴的規劃,到2025年,D1將會進化到D3,并逐漸搭載滴滴自研的自動駕駛系統。這讓我對將來的共享生活有了更多的期待。

那天晚上,我的另一個感慨是,這個以80萬資金啟動的公司,通過短短8年時間,就已經壯大成了中國社會基礎設施的一部分,它還將持續深刻地改變我們的生活。

未來,我不知道滴滴會變成怎么樣,希望這個屠龍少年不會變成惡龍,愿它能如D1這樣,“不忘初心,always day one”。或者如2030年的程維寫給今天的那封信里所言:“不會駛向最糟糕的地方,也還沒到達最完美的地方,只會往我們相信的方向,再努力靠近一些”。

來源:第一電動網

作者:電動汽車用戶聯盟

本文地址:http://www.155ck.com/kol/132508

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。