哈嘍大家好,我是第一電動的車友旺旺,一個擁有兩輛新能源的車主,做新能源小白鼠已經四年之久。雖談不上新能源汽車骨灰級車主,但也見證了新能源汽車發展的一大過程,從最初150-160公里的續航,慢慢演變到260-300公里,直到今天500-600公里續航的車型,我看到新能源汽車正朝著一個朝陽方向發展。

今天,我就帶著我這輛開了四年之久、還是藍牌的新能源汽車,給大家做一個續航測試。

我的情況:充電不愁

首先先簡單介紹一下今天用來測試的車,這是一輛2016年6月購買的江淮IEV5。當時宣稱的工況續航是170公里,最大續航能跑200公里,電池的容量為23度電。在電動汽車飛速發展的今天,這樣的續航里程可能有點捉襟見肘,但當時續航達到170公里的車型,已經算同時代中的中高端車型。

而且,當年如果不是兩廂車,價格非常昂貴,所以可選性可謂少之又少,因此,江淮IEV5在當時也算風靡一時。

當年我還有幸參加了第一電動的活動——電車去哪兒玩,當時的車標還保留至今。可以說,這輛車雖然也經歷了不少風雨,但是車標質量非常好,足以見證了時代的發展。

(給車標來張特寫)

回歸主題,在北京,汽車指標的重要性不言而喻。

我屬于不幸中的萬幸。

當年不用搖號直接買車有京牌的時候我錯過了,2012年買了外地油車后政策開始逐步收緊,從開始進五環需要辦理進京證,到后來進六環就需要辦理進京證,一直演變到如今限制一年十二次的次數。

所以在2016年我當機立斷改了新能源指標,當年就成了新能源車主。

我所處的環境是北京郊區,家里的房子還是平房,這給了我很大的便利。

首先自家房后面就有空地隨便停,沒有一毛錢的停車費;其次就是充電樁安裝很方便,加上最讓人羨慕(唾棄)的冬季煤改補貼,電費那是相當的香。

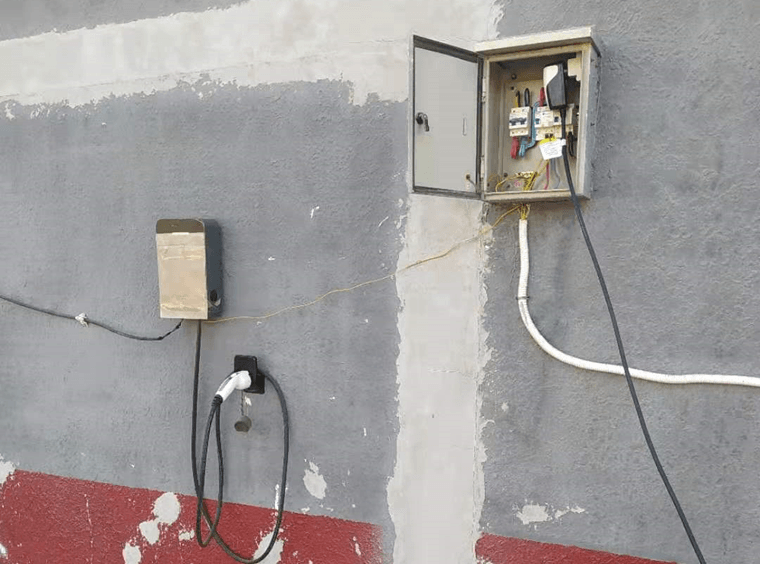

再來曬曬我的充電裝備吧——一個七千瓦的星星共享充電樁,外加自己接的插線板,直接十安插頭接上就可以飛線充電。

還有一個VIP中P的樁,是當時買車時安裝的智達3.3千瓦的充電樁,這個樁是大雪、雷暴等特殊天氣時使用的。

(此位置為平房的門洞,關上門就是一個封閉的停車位)

好的,閑話少敘,下面開始進入正題。

179公里續航的車最終跑了90公里

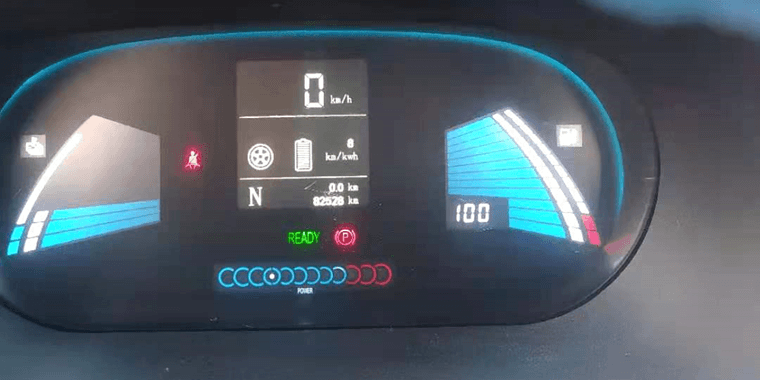

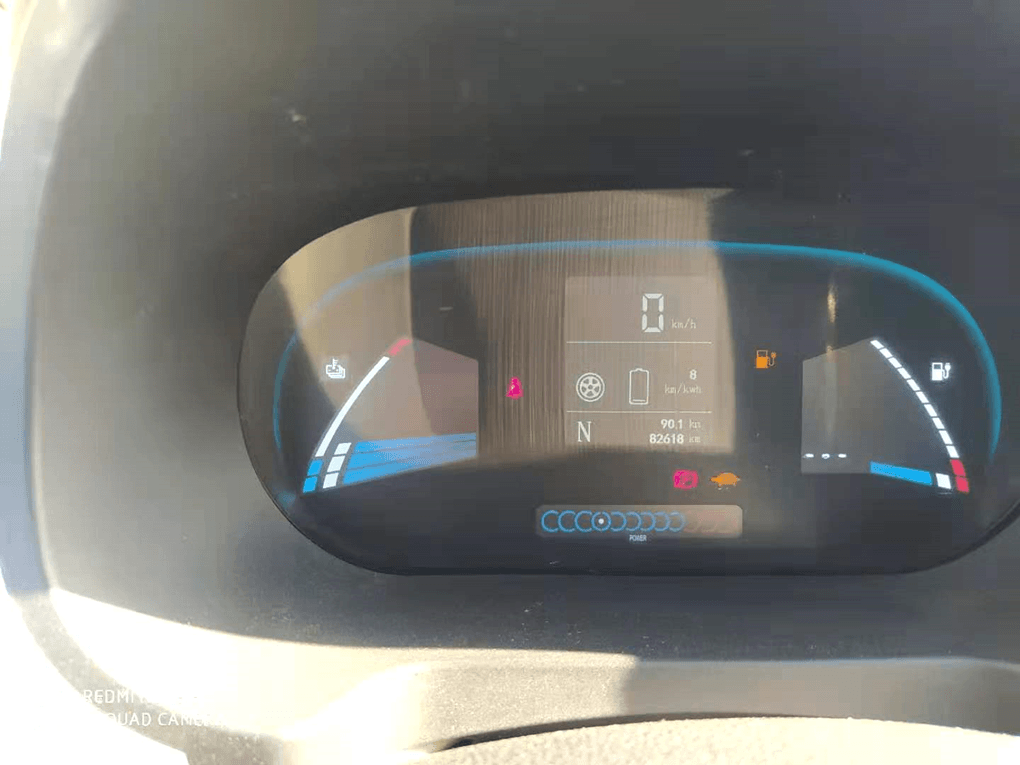

首先是滿電測試,小計歸零。電車溫度三格,總里程82,528km。

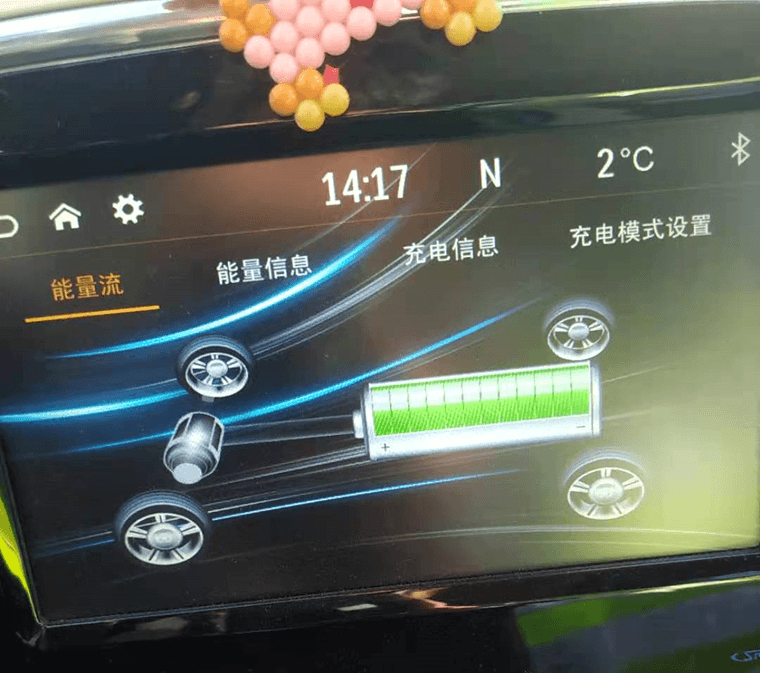

測試時間是下午兩點左右,溫度為全天最高,但也只有2度而已。為了測試出一個最大續航,前百分之二十的電量沒有開暖風,一直正常駕駛。

隨著時間的推移,車內溫度也逐漸降低,沒辦法,只能把暖風打開了,此刻電量已經消耗了百分之20,行駛了21公里。

這里我啰嗦一下,可能現在新接觸新能源汽車的車友感受不到當年我們小白鼠的體驗。當時的新能源汽車漏風(因為新能源汽車沒有發動機,所以無論行駛多久,前機艙始終是涼的,加之密封不好,會有氣流進入車內,我們俗稱漏風),會讓駕駛者的腿部以下凍得麻木,所以必須開暖風,要不然遇到突發情況,腳的反應速度會比平時慢很多。當然,這只是當時新能源汽車的毛病,現在隨著科技的進步與發展,漏風的情況已經得到很大的改善。

回到行駛過程,整個測試沒有高速路段,算是做了一個簡單的市內測試。

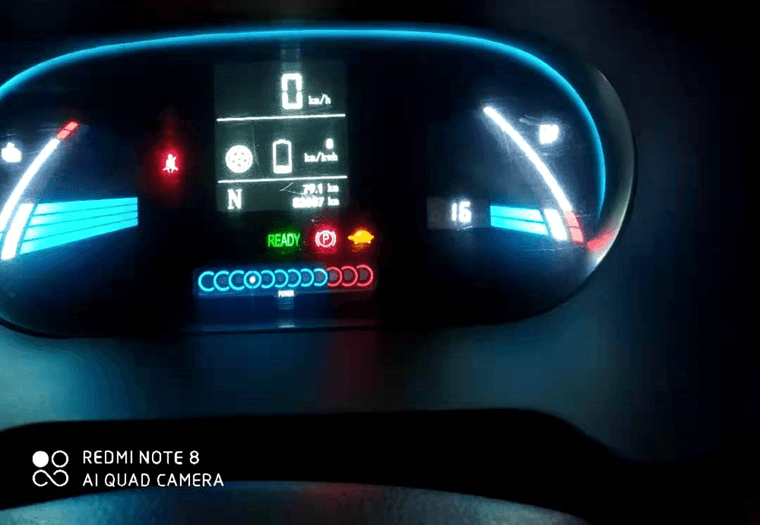

時間來到晚上七點,此刻北京的室外溫度已經降到零下4度。測試完后的電量剩余16%,電池溫度升高一格,變為四格,總里程為79.1公里。

之所以沒有把電量用盡,是為了看看低電量在室外停留一晚有沒有掉電的現象。

果不其然,第二天早起發現電量降到了11%,憑空消失了百分之五的電。而經過一晚上的冷凍實驗,電池的溫度也降到了三格。通過上下兩張圖片對比發現,雖然里程沒有絲毫改變,但顯示的電量卻消失了5%。這也是有些新手司機疑惑,車在前一天晚上顯示百分之百,為什么第二天電量會變少的原因,電池的溫度會影響續航的里程顯示。

最終的測試停留在90.1公里,至此電量已經完全不顯示,不過根據以往的經驗推算,大概還有三四公里的續航,不過為了不讓自己太狼狽(推車),也為了保護電池,就不做最后的測試了。

總結:開了四年之久的電動車,續航確實有些縮水,尤其是冬季,感受更為明顯。這還是在午后的測試,如果是從清晨開始測試,估計結果更不盡人意。

所以在此給各位新能源車主一些建議,一是可以給自己的車做一次極限挑戰,心里知道它的實際續航能力,避免趴窩。二是有條件的話多留點電,畢竟車上有電,心里不慌,熬過冬天,春天它還會遠嗎?

來源:第一電動網

作者:旺旺

本文地址:http://www.155ck.com/kol/133722

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。