2014年7月,《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》,鼓勵在現有停車場(位)等現有建設用地上設立他項權利建設充電設施。2015年10月,公布的《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》提出,到2020年,基本建成“車樁相隨”的充電基礎設施體系,滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求……

在安裝充電樁前,看到出臺了這么多文件,我單純的以為既然是政府大力支持的事,只要按著流程一步步走,拿出需要的資料和證明,我應該可以徹底擺脫去外面排隊或者飛線充電的安穩日子。始料未及的是,看似簡單規范的流程,卻是一場持久戰。

去年的十二月底,我特意請了4s店的專家來勘察小區地下車庫是否具備安裝條件。專家給我提了兩個方案:一是從自己家的電表引線(家里樓層太高,會造成用電隱患,直接排除);二是從物業的派接室引出,但派接室的所有權及管理權不清晰,需要跟物業協商。雖說第二個方案麻煩些,但出于安全考慮,我還是采取了第二種方式。

我去找物業溝通,對方給我的理由是私人不能安裝。因為是求人辦事,我也不好發作,只好搬出國家和省里面頒發的文件。我以為拿著這道“圣旨”,對方就不會再橫加刁難,但對方卻又說物業中配電室接口已經沒有富余,還是安裝不了,勸我從自己家里的電表引線。第一次的溝通就這樣無果結束。

直到過了一周,我才約到了物業公司的相關領導,他倒是比物管要客氣的多,可是仍舊沒有同意,他說:“不是我們要故意刁難業主,而是出于安全方面考慮,在地下車庫按充電樁,一充就要五六個小時,萬一發生火災怎么辦,誰也付不起這個責。”這么多燃油車也沒有爆炸,他不過是想換種方式拒絕,在我軟磨硬泡下,他答應等到開會決定。就因為這樣我又等了2個星期左右。

在這期間,我不止一次想放棄。無奈之下帶著資料和證明去找了國家電網的一個工程師朋友,請求幫忙再次勘察我的車位是否具有安裝條件,并出具相關證明。

等了一周后,朋友證明我的車位在地下車庫是具有安裝條件的,但是前提需征得物業的同意。我拿著充電樁安裝可行性分析的報告找到物業公司,并打電話給住建部門要求解決我的充電樁安裝問題。

住建部門直接打電話給了物業經理,又有國電公司的證明,又有上級部門的指示,最終物業公司答應給我安裝充電樁,但是前提條件是要起草一個四方協議,包括業主、物業、施工方、國電四方,共同簽署一個由物業起草的安全責任協議(責任由我承擔)。而且這四方簽署協議的人都必須是領導,能負責任的人,能在將來萬一出事的時候有話語權。

我先是等物業起草相關協議足足用了十五天,最后在我的催促下才拿出了一個草擬協議。協議完善以后,我又要開始約四方的領導,托了一半的朋友,花了近一個月才成功約到。

這樣來來回回已經折騰了近3個月。辦完了所有的手續,將資料提交上去,等待按流程審批,這個過程大概是一個月左右的時間。

來回的折騰花了大概4個月,我才成功的擁有自己的充電樁。所以,我還是算幸運的,之前加入一個電動車群,不少車主因為物業的阻攔,不得不“鋌而走險”從家里飛線充電。通常電動汽車充電功率保守是3000瓦,家里的電表承受最大也只是8000瓦左右,再加上要拉較長的電線,充電時間又長,加大了不安全因素。

最后想用在網絡上看到的一段話來表達所有電動車主的心聲:

我們沒法改變冰川融化、全球變暖的事實,作為一個普通人,我們能做的只是盡我們所能去把損失降到最低,希望環境不再惡化,電動汽車為我們開辟了一條挽救地球的新路。我們可以理解任何事物都會有一個完善的過程,也有一定的心理準備。但如果電動汽車的存在,只是被寫在各種流程規定里的一行行小字,而沒有落實和解決實際使用和充電之憂的問題,那么電動汽車這個本身偉大而美好的愿望,也只能被辜負。

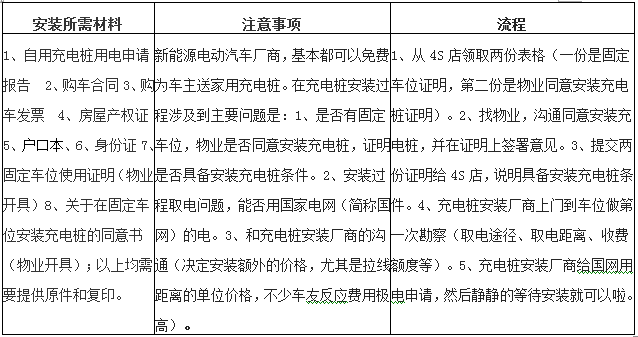

附:個人安裝充電樁的一點心得體會(以地方實際要求為準,僅供參考)

來源:第一電動網

作者:狗仔隊

本文地址:http://www.155ck.com/kol/43099

本文由第一電動網大牛說作者撰寫,他們為本文的真實性和中立性負責,觀點僅代表個人,不代表第一電動網。本文版權歸原創作者和第一電動網(www.155ck.com)所有,如需轉載需得到雙方授權,同時務必注明來源和作者。

歡迎加入第一電動網大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機、郵箱等聯系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發送郵件至 content@d1ev.com。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。