回看過去一年的自動駕駛行業,“理性”是穿插其中的一個關鍵詞。無論是資本市場明顯變冷靜,還是OEM不再執著于堆砌傳感器與算力資源,都凸顯出了業界對于“理性”的一致追求。也是在這種趨勢下,消費者迎來了“ADAS標配”的新時代。

根據蓋世汽車研究院數據,截至2023年,國內L2級自動駕駛功能的滲透率已經超過40%,到2025年有望突破65%。從整個新能源汽車市場來看,自動駕駛能力逐漸成為“兵家必爭之地”,而NOA水平和開放城市數量的比拼愈發白熱化。

來到2024年,誰會穩操勝券,誰又將后來居上,以及市場格局將如何改寫,都是自動駕駛行業繞不開的話題。

圖片來源:小鵬汽車

“眾生相”的破題法

其實從2023年自動駕駛行業的發展中多少能夠窺得一些趨勢和方向。比如,越來越的車企和自動駕駛公司加入漸進式技術路線,而以Waymo、Cruise等為代表的跨越式陣營則面臨不小挑戰。

去年10月的一場交通事故,使Cruise一度陷入發展困境,其不僅暫停了在美國的無人駕駛業務,同時也面臨著監管機構的審查。另一邊,正打算向洛杉磯發展的Waymo也并不輕松。

對Waymo來說,當前面臨的主要問題可能在于過度擬合舊金山的道路,以致于在拓展業務時,需要采集更多道路信息,加以訓練優化系統模型。

Nullmax創始人兼CEO徐雷就曾表示,要真正實現有意義的L4級功能,挑戰仍然相當大。首先,要做到在L4的運行范圍里解決各種難題,比如理解交警手勢;其次,要能快速地擴大運營規模。而這些目標的實現還要基于一個大前提——跨越式技術路線需要找到更有意義的無人化場景,不僅僅局限于相對封閉的港口、碼頭。

事實上,這也是國內一眾自動駕駛公司選擇漸進式路線的原因之一。特別是在商業化落地的過程中,漸進式技術路線可以切入到乘用車前裝市場,從而為自身積累更多的量產經驗和資源。

日前,國內首批L3級高速公路道路測試牌照正式發放,阿維塔、深藍、極狐、智己、賽力斯等多家車企將陸續啟動L3級道路測試,但考慮到相關法規仍待完善,且自動駕駛等級和技術功能的實現往往不能直接畫等號,因而采取漸進式路線或許有望成為更多自動駕駛公司的選擇。

需要注意的是,漸進式不等于擺爛放懶。眼下,城市NOA的落地目標進入集中兌現期,對各大車廠的要求也不能同日而語。

去年11月底,小鵬全新版本OTA —— Xmart OS 4.4.0全量開放,除了首批的25座城市,第二批27座城市也已經公布,即將開放。在2024年年初,阿維塔11鴻蒙版智享升級款也正式上市,可以提供不依賴高精地圖的NCA功能。

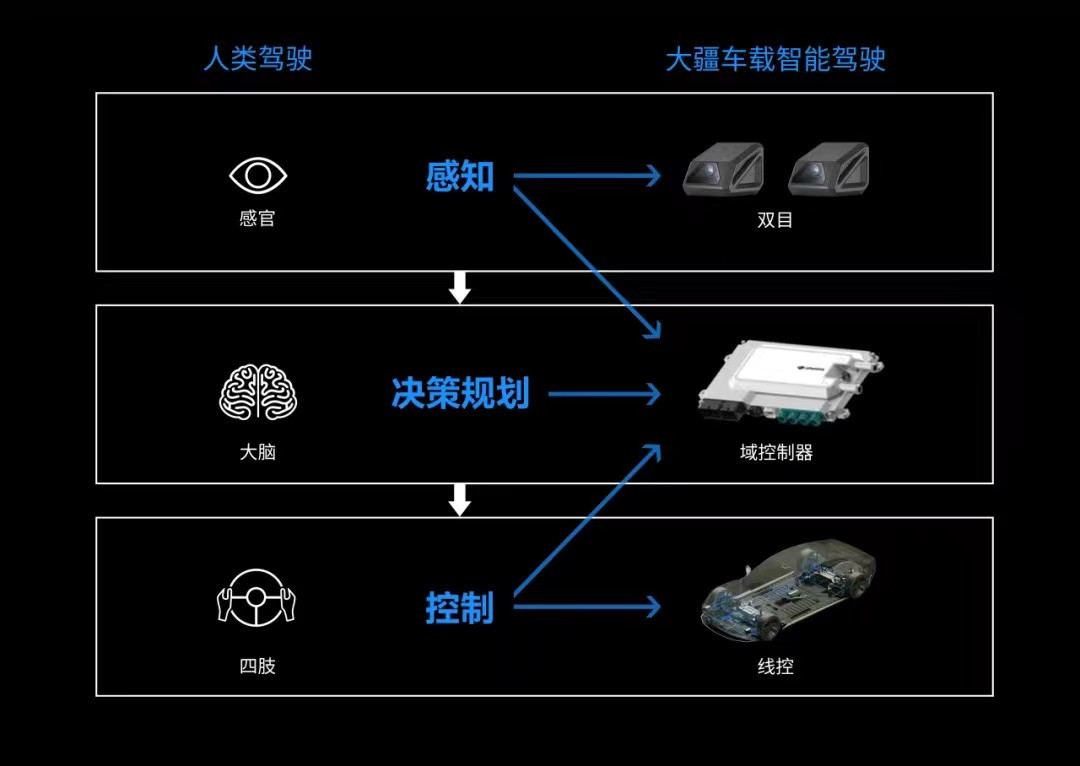

隨著“重感知、輕地圖”陣營的規模越來越大,自動駕駛感知模塊的技術路徑已趨向收斂。蓋世汽車研究院也認為,未來主機廠自研會更加注重軟件技術、算法技術的自主自研。同時以視覺感知為主的解決方案預計會獲得更多車企認可,部分沒有深度合作項目、在感知算法領域沒有深度布局的自動駕駛玩家可能會掉隊甚至出局。

不僅如此,數據依然是自動駕駛公司和OEM的護城河。當前自動駕駛公司和車企在數據閉環搭建的成熟度、迭代效率等方面仍存在較大差異,因此現階段數據閉環能力將直接決定自動駕駛水平。還是那句話,數據量很重要,規模且有質量的數據集群更重要。

圖片來源:Forbes

毋庸置疑,在大模型等人工智能技術的支持下,自動駕駛行業的發展必將不斷提速。不過也要看到,整個市場已明顯從最開始的火熱轉向冷靜期。

前段時間,“自動駕駛第一股”圖森未來公告將自愿從納斯達克退市。這一消息給自動駕駛行業覆上陰霾,也為更多自動駕駛公司換道港股和科創板埋下伏筆。

從2023年開始,透露或者曝出有上市計劃的自動駕駛公司超過10家,包括文遠知行、知行科技、如祺出行、賽目科技、速騰聚創、黑芝麻智能、地平線、圖達通、縱目科技、司南導航、海創光電、佑駕創新等。其中,司南導航、知行科技已于去年成功上市。

此外,公開數據顯示,2021年國內自動駕駛行業共發生140余起投資事件,累計融資規模超過930億元;2022年,自動駕駛行業投資事件約為128起,融資規模僅為2021年的四分之一;到2023年,國內自動駕駛行業累計投資事件不足百例,且鮮有10億元規模的融資披露。

“理性”或者“降溫”都可以用來形容如今的自動駕駛投資市場。資本變得更加謹慎,就要求相關公司加快實現產品的商業化應用,拓展融資渠道。不難預見,接下來自動駕駛IPO隊伍將持續擴幅。

但說到底,上市不是終點,單一客源依賴、以價換量陷阱、主機廠自研動作頻頻......隨著更多的挑戰接踵而來,自動駕駛公司唯有守住立身之本,才能擁有一席之地。

“性價比”還能繼續卷?

圖片來源:小鵬汽車

提到發展,大多數人最先想到是不外乎是技術、是創新、是人才。但回過頭來看2023年,“不流血的價格戰”“極致性價比”卻成了自動駕駛公司比拼與較量的關鍵詞。

去年,黑芝麻智能實現將支持10V(攝像頭)NOA功能的行泊一體域控制器BOM成本控制在3000元以內 ,地平線也計劃著把中低階智駕芯片納入到后續的系列產品中。

地平線智能汽車事業部總裁張玉峰之前表示,“現在用戶比較看重性價比,不會純粹追逐幾萬元的高端智能駕駛方案,因為這種方案暫時還無法帶來很好的駕駛體驗。”

同時地平線副總裁兼軟件平臺產品線總裁余軼南也曾談到,量產交付效率是產業面臨的核心挑戰。對Tier 2而言,智能汽車滲透率快速提升,降本需求也較以往更加顯著,而推進核心元器件的國產化、提高集成度已成為重要的降本思路。

事實上,除了Tier 2,Tier1也正致力于成本優化。比如,四維圖新已推出輕量化地圖產品HD Lite和輕量版領航輔助駕駛系統NOP Lite。相比HD Pro,HD Lite能夠將城市NOA的地圖采購成本降到1/2左右。

早前,毫末智行也發布了三款主打“極致性價比”的智能輔助駕駛產品,分別是HP170、HP370、HP570。其中,HP170是3000元級別的高速無圖NOH,可以實現行泊一體智駕。三款產品到2024年都將實現上車量產。

站在自動駕駛公司的角度,打出性價比的口號,一方面是為了適應下游客戶降本的需求,另一方面則是為了占據更多的市場份額,或調整策略,或主動出擊。

蓋世汽車研究院指出,進入2024年,自動駕駛系統方案不論是硬件還是軟件算法,成本下降都會非常明顯,擁有性價比技術方案的公司有望獲得更多訂單。同時,部分外資企業特別是在智能駕駛領域布局落后的豪華品牌,有可能會有采用投資國內ADAS公司的策略,進而補齊自身業務的短板。

圖片來源:大疆車載

但有一點,當性價比成為發展的主流態勢,利潤率的犧牲似乎是無可避免的。速騰聚創之前就表示,公司降低產品價格以擴大或維持市場份額,日后可能需要繼續降低。

2024年1月初,速騰聚創正式登陸港交所上市。根據招股書數據,速騰聚創2023年上半年實現營收3.29億元,上年同期營收為2.37億元;凈虧損為7.68億元,上年同期的凈虧損為6.2億元,虧損呈擴大趨勢。

有著“激光雷達第一股”之稱的的禾賽科技也上演了相同的故事。禾賽科技2019年至2022年的毛利率分別為70.3%、57.5%和53%、39.2%。2023年上半年,其實現營收8.7億元,凈虧損1.93億元。到第三季度,毛利率降至30.6%,產品平均售價持續下降。

“賣得越多,虧得越多”已成為激光雷達公司的真實寫照。雖然有觀點認為,2024年激光雷達或許能夠成為自動駕駛市場的最大贏家,但擺在這些公司面前的將是更為嚴峻的盈利考驗。

不僅如此,車企的壓價舉措和采取預付款下單的方式也加重了相關企業的運營負擔。 如何更好活下去,顯然是所有自動駕駛公司需要思考的問題。

供應商之外,漩渦中心的車企自然也無法例外。之前有外媒報道,小鵬在歐洲推出的G9 SUV配置和國內有些許差別,其中一項便是由于成本原因,取消了激光雷達的安裝。

有業內人士指出,汽車本身是規模化的生產制造,對車企來說,如何降低成本是比較重要的一件事。不僅如此,還要在實現極致性價比的同時,打造好的用戶體驗。

簡言之,性價比決定著自動駕駛能否做到真正的規模化落地,在某種程度上,其也是影響車企競爭力的關鍵。

此外,大卓智能CEO谷俊麗也給出了不一樣的回答。在她看來,自2023年起智能汽車正式步入產業規模化的過程,因而從現在開始,產品競爭要細分化。歸根究底,用戶看中的屬性是價格和用戶體驗帶來的價值,而這是產品最終的競爭焦點。

“未來,自動駕駛應該是可以根據個人需求來定制的。現在大家都在說通勤模式,未來也許會有人喜歡舒緩模式,有人喜歡激進模式,有人喜歡沉浸式模式,總之個性化屬性會越來越強,定制化的功能也會越來越強。 ”谷俊麗告訴蓋世汽車。

不論是性價比,還是定制化 ,自動駕駛公司的競爭始終要圍繞產品和服務展開。至于誰能穩操勝券,這個答案恐怕還得看市場和消費者的選擇。

來源:第一電動網

作者:蓋世汽車

本文地址:http://www.155ck.com/news/shichang/218169

以上內容轉載自蓋世汽車,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉載內容并不代表第一電動網(www.155ck.com)立場。

文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。